psychologie

-

Petit bilan sans filtre (ou presque)

- Par charlotte-beaugrand

- Le 18/12/2025

- 0 commentaire

J’ai longtemps hésité à poster ça.

Et puis je me suis dit que c’était important de montrer aussi ces moments-là.

Parce-que même en tant que psy, on n'est pas infaillible, on reste profondément humain.

Alors là, clairement je m'étais fixée l'échéance de mes vacances pour tenir ce rythme ; afin de faire correctement la transition entre les deux cabinets, et de prendre soin de mes patients.

Prendre soin de moi, c'est reconnaître que ce rythme doit s'arrêter là et rester quelque chose de temporaire.

C'est reprendre mon rythme de consultations habituel en janvier, et retrouver le chemin de la salle de sport, de balades avec mon chien, etc.

En séance, je vous parle souvent qu'on a tendance à valoriser le fait d'être débordé.e, fatigué.e ...

Donc il me semblait important de parler du revers de la médaille d'un rythme qui n'est pas le nôtre. Que c'est normal d'être fatigué.e lorsqu'on n'est plus à l'écoute de soi. Ce n' est pas une faiblesse. -

PMA : de quoi parle-t-on vraiment ?

- Par charlotte-beaugrand

- Le 07/10/2025

- 0 commentaire

On parle souvent de la PMA comme d’un “traitement” ou d’une “procédure”.

Mais derrière ces mots techniques, il y a des personnes.

Des émotions contradictoires.

Des corps éprouvés.

Et un espoir qui s’accroche.

Ce mois-ci, j’avais envie de poser des mots sur cette expérience humaine complexe : la PMA.

Parce qu’on n’a pas toujours besoin de conseils. Parfois, on a juste besoin qu’on comprenne.Charlotte BEAUGRAND DE REVIERE Psychothérapeute

Pierrelatte ou visio

Rdv sur Doctolib

-

Burn-out : il est multifactoriel

- Par charlotte-beaugrand

- Le 05/10/2025

- 0 commentaire

On aimerait parfois identifier une seule cause au burn-out.

Mais dans la réalité, c’est rarement aussi simple.

Le burn-out est le résultat d’un enchevêtrement de facteurs :

des traits personnels (perfectionnisme, difficulté à dire non),

des pressions relationnelles et familiales,

des engagements sociaux ou associatifs,

et parfois même des particularités liées au neurodéveloppement (comme le burn-out autistique).

Ce n’est pas « trop de travail » qui mène au burn-out, mais plutôt un déséquilibre durable entre ce que l’on donne et ce que l’on reçoit, entre les demandes extérieures et nos ressources intérieures.

Comprendre cette dimension multifactorielle, c’est sortir de la culpabilité, et reconnaître que le burn-out n’est pas un signe de faiblesse individuelle, mais le résultat d’un ensemble de pressions qui finissent par user.

Charlotte BEAUGRAND DE REVIERE Psychothérapeute

Pierrelatte ou visio

Rdv sur Doctolib -

Burn-out : et si ça n'était pas seulement lié au travail?

- Par charlotte-beaugrand

- Le 22/09/2025

- 0 commentaire

Quand on parle de burn-out, on pense tout de suite à l’entreprise, aux horaires interminables, aux mails qui s’accumulent.

Mais le burn-out n’est pas uniquement lié au travail.

Parce que ce qui épuise, ce n’est pas seulement le faire.

C’est aussi la pression constante de « bien faire », de « toujours faire plus », de « ne jamais décevoir ».

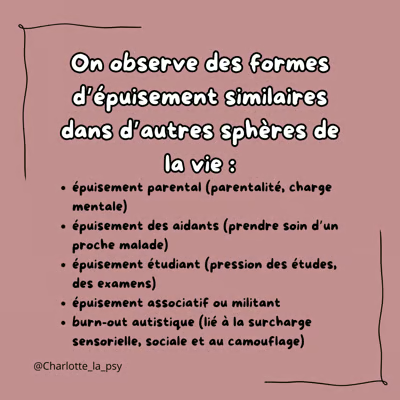

Cette logique de performance, on la retrouve partout :

- dans la parentalité, quand on veut être le parent parfait, toujours disponible,

- dans les études, quand la réussite devient une obligation,

- dans les engagements associatifs ou militants, quand on se sent responsable de tout,

- dans la vie relationnelle, quand on a du mal à poser des limites et qu’on donne toujours plus qu’on ne reçoit.

Le burn-out n’est donc pas seulement un épuisement professionnel.

C’est un mécanisme d’épuisement global, qui naît souvent de la même racine : l’exigence permanente envers soi-même.

Le reconnaître, c’est déjà une façon d’apprendre à se protéger.

Charlotte BEAUGRAND DE REVIERE Psychothérapeute

Pierrelatte ou visio

Rdv sur Doctolib -

Burn-out : c'est comme une blessure invisible

- Par charlotte-beaugrand

- Le 18/09/2025

- 0 commentaire

Le burn-out ne se voit pas toujours de l’extérieur.

Pas de plâtre, pas de cicatrice… et pourtant, l’impact est bien réel.

Il s'agit bien souvent d'une blessure "invisible" :

alors qu'il touche à la fois le corps et la tête , qu'il fragilise en profondeur.

Pour sortir du burn-out , cela nécessite du temps et de l’attention pour se réparer.

C’est justement parce qu’il est "invisible" qu’il est souvent mal compris, ou minimisé. Pourtant, reconnaître qu’il s’agit d’une véritable blessure permet de prendre au sérieux les signaux envoyés par le corps et l’esprit.

Mais cette blessure n'est "invisible" qu'à partir du moment où l'on reste peu attentif aux signes, qu'on est "la tête dans le guidon". Lorsque l'on prête attention aux symptômes, aux difficultés la blessure est tout sauf invisible ! Mais cela est également valable pour l'entourage de la personne qui souffre de burn-out, qui par méconnaissance, ne comprend pas toujours le vécu de leur proche.

Parce qu’un burn-out, ce n’est pas une question de volonté ou de faiblesse. C’est un signal d’alarme qu’il est important d’écouter.

Charlotte BEAUGRAND DE REVIERE Psychothérapeute

Pierrelatte ou visio

Rdv sur Doctolib -

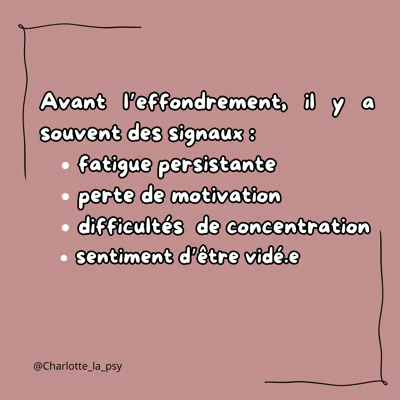

Burn-out : 3 signes que tu t'en rapproches

- Par charlotte-beaugrand

- Le 08/09/2025

- 0 commentaire

Le burn-out ne survient pas d’un seul coup.

Avant l’effondrement, notre corps nous envoie souvent des signaux… que l’on confond avec une simple fatigue ou un stress passager.

Ici j'aborde 3 signes qui méritent d’être pris au sérieux. Mais il en existe d'autres bien sûr.

Apprendre à les reconnaître, c’est déjà une façon de mieux s’écouter et de prévenir l’épuisement.

Parfois, ralentir et prêter attention à ces signaux est la meilleure chose que l’on puisse faire pour soi.

N'oublie pas que demander de l'aide n'est jamais une faiblesse.

Charlotte BEAUGRAND DE REVIERE Psychothérapeute

Pierrelatte ou visio

Rdv sur Doctolib -

Et si ton corps n'avait pas besoin d'être réparé ?

- Par charlotte-beaugrand

- Le 02/09/2025

- 0 commentaire

Et si ton corps n’avait pas besoin d’être « réparé » ?

On apprend souvent très tôt à se méfier de son corps, à le juger, à vouloir le contrôler. Trop ceci, pas assez cela.

Mais si ton corps était déjà digne d’attention, de respect, et même… de tendresse ?

Si au lieu de lutter contre lui, tu apprenais à l’écouter ? À dialoguer avec lui, plutôt qu’à lui faire la guerre ?

Le rapport au corps, c’est un chemin. Parfois cabossé. Parfois douloureux. Mais il peut devenir un terrain de réconciliation, petit à petit.

Pas besoin d’aimer chaque centimètre. Mais tu peux peut-être commencer par le considérer autrement : comme un allié. Comme une maison.

Tu as le droit d’habiter ton corps avec douceur.

Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain.

-

Dépression post-partum

- Par charlotte-beaugrand

- Le 10/06/2019

- Dans Périnatalité

- 17 commentaires

La dépression post-partum ne concerne pas seulement les mères, car comme le baby-blues elle peut concerner aussi les pères. Il est normal en tant que nouveau parent de rencontrer des difficultés, de prendre le temps de s'adapter à tous ces nouveaux changements de vie, de rythme. Ce qui est inquiétant c'est lorsque la souffrance devient trop importante, perdure et engendre des conséquences sur le quotidien, la vie familiale. Les symptômes se manifestent pour une durée allant de quelques semaines à quelques mois ou plus. Ils se manifestent par de l’anxiété, de l’insomnie, de l’apathie et des signes dépressifs. Par ailleurs, le parent peut se sentir irritable en présence du bébé, ne pas ressentir de plaisir à son contact, avoir de la difficulté à s’en occuper, avoir peur de lui faire du mal. Apparaissent de l’épuisement et une impression d’être dépassé par la situation. Ces états conduisent à un fort sentiment de culpabilité, difficile à évoquer.

Des situations ou événements stressants pendant la grossesse ou après la naissance peuvent être liés à une dépression post-partum ; confronter les fantasmes antérieurs et la réalité, manquer de soutien social, vivre une situation conjugale compliquée, vivre un accouchement particulièrement difficile, se mettre trop de pression pour être un parent parfait, etc.

Une dépression post-partum non traitée peut avoir un impact non négligeable sur le développement psychique de l’enfant (celui-ci étant très sensible à la qualité des échanges avec son environnement) et peut nuire à la relation parent-enfant à venir. Une psychothérapie individuelle est suggérée afin d’être soutenu, de trouver des outils pour réussir à s’adapter à sa nouvelle vie. Elle peut aider à travailler sur ses pensées, ses émotions et ses comportements. Une psychothérapie mère-enfant (ou père-enfant) peut également permettre un travail du lien à l’enfant et un réajustement du regard porté sur lui. Il existe des thérapies groupales parent-enfant permettant d’échanger sur des expériences communes et de se soutenir face aux difficultés éprouvées.

-

Baby-blues

- Par charlotte-beaugrand

- Le 10/06/2019

- Dans Périnatalité

- 1 commentaire

Le baby-blues ainsi nommé depuis 1980 se différencie depuis la même date de la dépression post-partum. Il s'agit d'un état dépressif temporaire qui surgit en suite de couches au bout de trois jours et ne dure pas plus de deux semaines. Il se caractérise par une hypersensibilité, une fatigue, des sautes d'humeur, une peur de l'avenir, des troubles du sommeil, une anxiété, perte de confiance, ...

Toutefois, toutes les femmes ne sont pas concernées par cet état. On note par contre, un recensement plus important du nombre de cas de baby-blues, et on pourrait écarter l'hypothèse de la totale responsabilité des hormones dans ce processus. En effet, même les mères adoptantes en sont victimes. Ce blues semble prendre au dépourvu les mères qui ne comprennent pas leur état : elles sont tout pour être heureuse et pourant elles ne peuvent s'arrêter de pleurer. "Vers le troisième jour, l'enfant est là, encore faut-il que cette présence s'inscrive matériellement et socialement. Ce réel, que Freud, les psychanalystes appellent l'après-coup, est ici celui de l'accouchement qui s'incarne dans un corps d'enfant. Les parents ont à en prendre la mesure dans la parole, dans l'ordre symbolique du langage. Le deuil de la grossesse, la confrontation avec le nouveau-né, la reconnaissance de ce dernier en tant que sujet dans son altérité font le lit du blues"(M. SZEJER La naissance, Histoire, cultures et pratiques d'aujourd'hui).

-

Infertilité

- Par charlotte-beaugrand

- Le 10/06/2019

- 1 commentaire

L'annonce d'une infertilité chez le couple entraine une véritable situation de crise, et des réactions proches de celles d'un deuil ou de l'annonce d'une maladie grave : " incrédulité, parfois même déni, recherche désespérée d’une cause, révolte, jalousie, sentiment d’injustice, mais aussi, bien souvent culpabilité et perte de l’estime de soi." (Le vécu psychologique d’hommes infertiles. Apports du repérage de l’aménagement défensif par Sylvie Bourdet-Loubère etGérard Pirlot).

Ce type de résultat, que le couple apprend après parfois de longs mois (années) d'attente, est tout aussi douloureux pour la femme que pour l'homme. En effet, le vécu psychologique de la femme en situation d'infertilité, tend à être connu, mais ce n'est pas le cas du vécu psychologique des hommes en situations d'infertilité.

Le parcours de couple, en situation d'infertilité, mènent souvent à l'AMP qui a de véritables conséquences psychoaffectives sur chacun des individus. "L’AMP n’est pas une simple affaire de technique ou de laboratoire. C’est une médecine scientifique qui met en jeu des histoires de couples et des vécus subjectifs. Si le couple ressent une douleur commune lors de l’annonce de l’infertilité, celle-ci ne se manifeste cependant pas de la même façon, que l’on soit un homme ou une femme. Quelle que soit la pathologie d’origine, c’est la femme qui reçoit les traitements. Celle-ci peut donc se sentir « surexposée » aux traitements, à leurs contraintes et leurs effets secondaires alors que l’homme peut quant à lui se sentir « quantité négligeable », tenu à l’écart dans le parcours, les femmes étant au cœur des techniques médicales mises en œuvre. Ainsi, il se perçoit souvent comme un « simple » pourvoyeur de spermatozoïdes. Par ailleurs, qu’il soit ou non responsable de l’infertilité du couple, il se sent souvent coupable de ne pas être capable de donner d’enfant à sa conjointe et de lui faire subir les différents traitements médicaux." (Le vécu psychologique d’hommes infertiles. Apports du repérage de l’aménagement défensif par Sylvie Bourdet-Loubère etGérard Pirlot).

Le couple doit faire face à un premier trauma : l'infertilité. Cette annonce est un véritable violence et entraine une dévalorisation de soi. Mais les hommes et les femmes ne ressentent pas la même chose dans cette situation douloureuse.

Pour les femmes, c'est la douleur de l'incomplétude qui tient une grande place à côte de celle de se sentir différente des autres femmes. Les annonces de grossesse autour d'elle renforcent souvent le sentiment d'isolement.

"La stérilité était, jusqu’au développement des techniques d’AMP, généralement attribuée aux femmes. De fait, la stérilité masculine reste encore difficilement avouable pour l’homme infertile" (idem). L'homme fait face à un véritable séisme psychique, à la culpabilité de ne pouvoir faire de sa compagne une mère, à l'impuissance face à la situation et à la détresse, parfois, face au chagrin de sa compagne. il arrive aussi, qu'il s'efface, et fasse taire sa propre douleur, face à celle de sa compagne. Dans un parcours d'AMP, certains hommes se sentent inutiles, voire "mis de côté".

Le parcours des couples en situation d'infertilité, qu'ils aient recours ou non à l'AMP, est éprouvant pour chacun, et mériterait un accompagnement, un espace de parole, pour peut-être trouver du sens ou un soutien.

-

Orthorexie

- Par charlotte-beaugrand

- Le 10/06/2019

- 97 commentaires

L'othorexie mentale a été décrite par Dr S. BRATMAN en 1997. Moins médiatique que les trois troubles du comportement alimentaire les plus connus (anorexie mentale, boulimie, compulsion alimentaire), elle est considérée comme un trouble du comportement alimentaire restrictif.

En effet, il est ici question d'un besoin obsessionnel (voir compulsif) de "manger sain" ou "diététiquement correct".

Il ne s'agit pas du fait de se préoccuper de son alimentation ou de l'équilibrer, car l'orthorexie est motivée par le souci, voir la nécessité de ne manger QUE des "aliments sains", mais de bannir les aliments jugés malsain.

L'orthorexie n'est pas la volonté de contrôler son poids, ou sa silhouette comme avec l'anorexie, mais c'est la volonté de ne consommer que des aliments dits sains selon la grille de lecture de la personne orthorexique.

Ce touble du comportement alimentaire est, rappelons-le, bien différent de l'intérêt que l'on peut porter au fait s'alimenter sainement, car il s'agit bien d'un besoin obsessionnel, pouvant entrainer des angoisses, un isolement psychosocial, un sentiment de culpabilité s'il y a un écart, ...

Le suivi par un-e diététicien-ne et un suivi en psychothérapie peut généralement être suffisant.

-

Deuil

- Par charlotte-beaugrand

- Le 10/06/2019

- 0 commentaire

Le deuil est un processus que l’on rencontre lors de tout changement synonyme de perte ; un accident, une rupture, des conditions habituelles de vie (séparation, licenciement, retraite). Mais il est plus régulièrement associé à la perte d’un être cher.

Ces différentes situations restent des évènements douloureux. Pour l'individu, la perte introduit un facteur de déséquilibre qui peut donner lieu à des souffrances importantes. Il est difficile d’évoquer les étapes du deuil ; des états émotionnels coexistent, se chevauchent et conduisent à une chronologie singulière du deuil. Chacun apprend à apprivoiser l’absence, le manque, la souffrance. -

Anxiété et phobie sociale

- Par charlotte-beaugrand

- Le 10/06/2019

- Dans Adultes

- 0 commentaire

L’anxiété sociale s’apparente à une crainte excessive du regard et du jugement d’autrui. La personne a surtout peur de l’apparition d’un signe physique d’anxiété (sudation, rougeur, tremblement). Parfois il s’agit de situations précises ( ex : prendre la parole en public). Tout le monde peut ressentir cette anxiété incommodante, mais peut généralement la dépasser.

La phobie sociale amène la personne à l’incapacité de se confronter à la vie sociale quotidienne, sinon dans un état de tension extrême. La peur constante d’être jugé par autrui apparaît dans toutes les situations, même bénignes ; sentiment de ne pas être à la hauteur, d’avoir un comportement inadéquat. Le sujet se centre sur ses craintes et interprète chaque regard ou comportement d’autrui qu’il perçoit comme négatif à son encontre. Le risque est un repli excessif sur soi-même et un retrait progressif du monde.

Au regard des troubles, il peut être opportun de mettre en place une thérapeutique alliant un suivi psychologique et/ou médical-psychiatrique.

-

Attaques et troubles panique

- Par charlotte-beaugrand

- Le 10/06/2019

- Dans Adultes

- 0 commentaire

Les attaques de panique sont des crises d’angoisse brutales, aiguës, associées à des réactions physiques durant lesquelles le sujet craint de mourir ou éprouve un sentiment de déréalité, de dépersonnalisation.

Le trouble panique avec ou sans agoraphobie est une maladie invalidante. Il commence par des attaques de panique qui vont pousser la personne à limiter ses activités et déplacements. Le trouble panique est la répétition des attaques de panique et la peur anticipée de leur survenue. Il est souvent associé à l’agoraphobie qui est la peur de se retrouver éloigné de chez soi, coincé dans un endroit où on pourrait être victime d’une attaque de panique (ex : fil d’attente, lieux surpeuplés, transports en commun, etc) et qui conduit la personne à ne pouvoir affronter les situations redoutées.